侘び寂びを極めた茶の湯の人という印象が強い利休ですが、その実像は、強い信念と政治的センスを備えた野心家でもありました。

戦国の世、堺の商家に生まれた千利休は、趣味として始めた茶の湯を天下人に重用される天下一の茶人にまで昇華させていきます。茶室という日本文化の美意識を結晶させながら、同時に政治の最前線にも身を置いたその人生をみていきましょう。

「茶の湯」を政治に変えた男

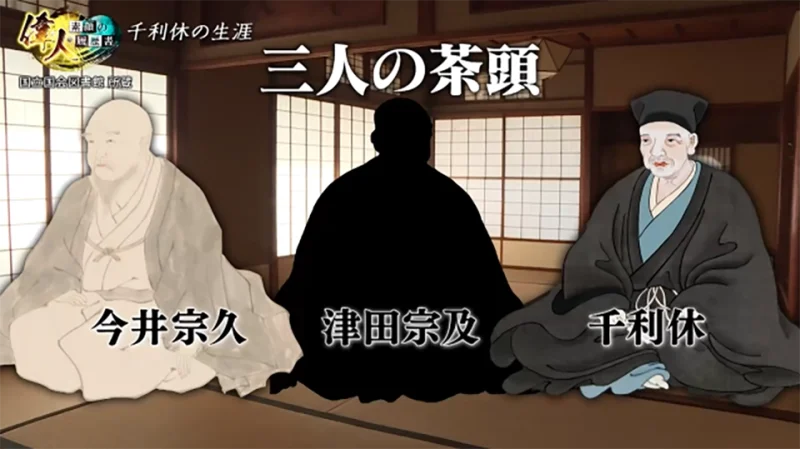

10代で茶人・武野紹鷗に師事し、独自の感性を育んでいった利休の転機となったのは、織田信長との出会いでした。経済都市・堺を直轄地とした信長は、茶の湯を「御茶湯御政道(おんちゃのゆごせいどう)」として武将たちのステータスに昇華し、利休はその三人の茶人の一人に抜擢されます。

やがて信長が本能寺の変で倒れると、利休は豊臣秀吉に仕えることに。加来耕三先生は「秀吉という理想的な上司を得たことで、利休の可能性は飛躍的に開花した」と語ります。

利休は、茶会の演出から空間の設計、器や料理に至るまで全体をプロデュースする“総合演出家”としての手腕を発揮し、秀吉の権威を裏支えする存在へと成長していきました。1585年の宮中茶会では、当時としては異例の「商人が天皇の御前で茶を点てる」という栄誉を得て、「利休」という名を下賜されます。さらに、千人を集めた「北野大茶会」では、身分を問わず庶民も参加できる茶会を開き、茶の湯を大衆文化としても開放しました。

すべてをデザインしたおもてなしの天才

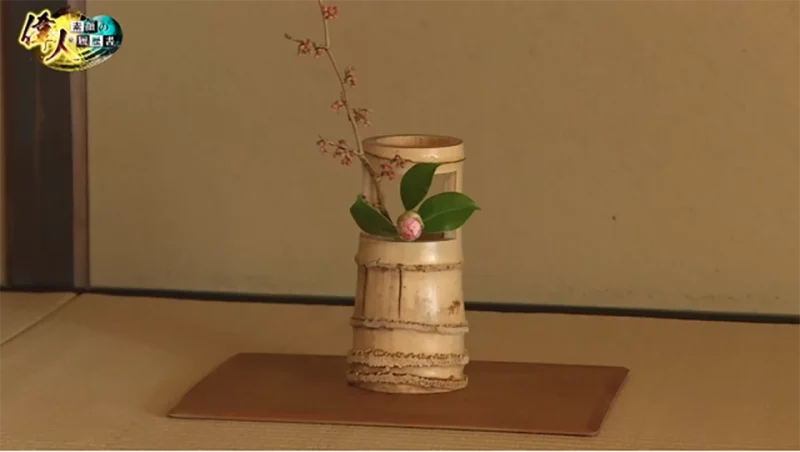

利休の革新性は、茶の湯だけにとどまりません。茶室は「密談の場」として政治に利用され、懐石料理は「温かいものを温かいうちに出す」日本料理の原型となりました。さらには、巡礼用の瓢箪を花器に見立てるなど、見立ての美意識も確立。今の日本文化の礎を築いたともいえる人物です。

美意識の対立が呼んだ非業の死

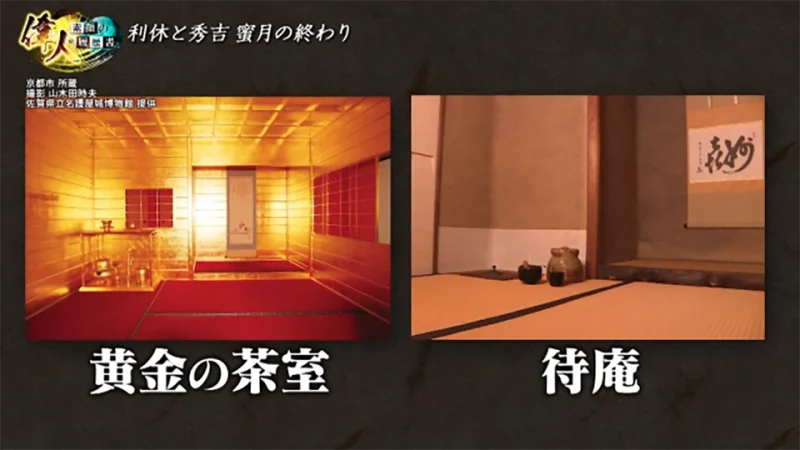

しかし、黄金の茶室を好む秀吉と、削ぎ落とされた「侘び寂び」の美を貫く利休の美意識は、次第に乖離していきます。秀吉が好まなかった黒楽茶碗を利休が重用したことや、大徳寺に利休の木像が安置された事件をきっかけに、秀吉との関係は決裂。利休は切腹を命じられます。

利休は詫びることなく命を絶ちましたが、その背景には、時代の変化があると加来先生はいいます。戦国という命がけの時代に生まれた茶道の精神が、太平の世に入ろうとする時代の変化に合わなくなり、命を懸けて残そうとしたのかもしれません。

加来先生は「利休のように一つの道を極める人材には、周囲がブレーキをかけてはいけない。本人が納得するまで任せるべき」とまとめます。現代の組織やリーダーシップにも通じる深い教訓です。

「天下一の茶人・千利休」まとめ

「わび茶」という独自の美意識を追い求め、その信念に殉じた千利休。趣味とビジネス、文化と政治を融合させ、ひとつの時代を創った彼の生涯には、今の私たちが学ぶべき人生哲学が詰まっています。紹介しきれなかった内容は、ぜひ番組をご視聴ください!