理想の同盟者から一転、宿敵として命を奪い合うことになった織田信長と浅井長政の敗北を紐解いていきます。長政が突如裏切って朝倉義景の味方になったのはなぜなのか、信長が義弟の行動を察知できなかったのはなぜなのかを見ていきましょう。

信長と長政の関係と裏切り事件

織田信長にとって浅井長政は、同盟相手であり、義理の弟でした。信長は天下統一を目指し、長政は没落の道へと進んでいきます。結果的には、2人とも敗北への道を進んでいくことになりました。信長にとって、11歳年下の義理の弟となる長政は、そもそもどのように交わっていったのでしょうか。急速に勢力を広げてきた信長は、六角氏から独立を目指す長政の有能ぶりを知ることになります。そこで、信長は若き長政に可能性を感じ、同盟を持ちかけました。天下統一を目指す信長は、北近江の戦国大名であった長政に妹のお市を嫁がせ、同盟を結び、美濃を攻略していったのでした。その結果、長政の宿敵であった六角氏も追いやり、悲願の上洛を果たしたのです。ですが、その後、越前の朝倉義景の討伐に向かうと、信長にとって予期せぬ大事件が起きたのでした。それは、長政の裏切りでした。朝倉義景の味方についてしまったのです。ですが、これは長政の敗北の道へのスタートでもありました。

信長の人物像

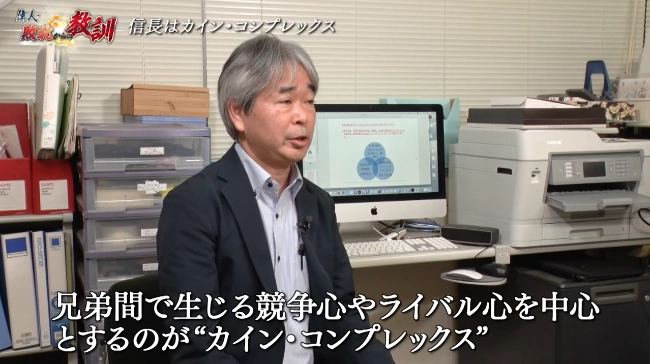

信長は長政に入れこみ、本来長政が持つべき、妹のお市の方の嫁入り費用まで負担しているのです。そこまでしても、長政との同盟を強く望んでいたと想定されます。ですが、突如の裏切りに遭うことになります。2人の心はどこでズレていったのでしょうか。そもそも、2人は生い立ちも価値観も異なっていました。信長の天下統一への道のりは、尾張からスタートします。父親の死後、内乱に乗じて主君へとのし上がった信長の行動は、下剋上と呼ばれています。信長は、傍若無人の側面と、正しいと思うことをどこまでも貫く側面を持ち合わせていました。謀反をたくらんでいると伝えられた弟の信行を呼び寄せると、殺害してしまいます。信行は、兄とは反対に品行方正で知られ、織田家の跡継ぎにと望む声も多かった人物です。そんな信行をおびき寄せて、殺してしまいます。これをカインコンプレックスと呼ぶ人もいます。

旧約聖書において、弟に嫉妬した兄カインが弟を殺してしまうというエピソードがあり、兄弟におけるコンプレックスや葛藤、ライバル心などを指す言葉です。信長の母は、気性の荒い信長より、品行方正な信行を溺愛していたとされ、母の愛情を受けられない信長はそれがコンプレックスだったのです。信長は、自分しか愛せない人物として語り継がれています。

長政は信長をどう見ていたのか

長政は信長に一目置いていました。そんな長政に、信長は天下一の美女と評されたお市の方を嫁がせ、長政を義理の弟にしました。政略を超え、実の弟の信行ではなく、自分を信頼してくれる弟が欲しかったのではという考え方もできます。長政は、石高が全国でも断トツに多い北近江の地と結びついた大名で、アユなど北近江の豊かな物産を楽しんでいたのではと言われています。豊かな北近江の農民は、自分たちの権力をアピールするだけの力も持っていました。地域に根差し、北近江の地が豊かになれば良いと考える長政と、天下統一を目指す信長はそもそも目指すところも違います。

実は、信長は妹を嫁がせてまで同盟を結んだ長政とは顔を合わせたこともなく、話をしたこともなかったと言われているのです。つまり、そもそもお互いの考えを理解することも理解し合うこともない関係性でした。敗北への伏線として、お互いの価値観の違いに気づかず、相手を自分の思い込みで捉えていたことが挙げられます。早いうちから互いのズレを修正していたら、失敗は免れたかもしれません。

長政が悩まされる信長の行動

長政は、織田信長の動きに恐怖を感じて裏切りを決意します。そのキッカケとなったのが、1565年に起きた将軍足利義輝の暗殺であり、その弟であった足利義昭の上洛を助けるという信長の行動です。信長が天下統一の道を歩み始めたことに気づいた長政は、家臣に尋ねました。家臣の中には信長はいずれ将軍を殺害し、浅井家も敵に回すのではと言います。天下統一のためにすべてが邪魔になるとの考えです。浅井家は当主だけでなく、重臣の意見も大切にする家系で、家臣には遠慮を持っていました。信長は真逆で、自分の一存のみですべてを決めていく人です。そんな信長と長政が初めて顔を合わせることになりました。

信長が軍を率いて足利義昭の上洛を目指したのに対し、長政は軍を出したものの、その活躍はほとんど聞かれていません。足利義昭を将軍に据え、信長はほかの大名にも従うように仕向けます。大名たちは、信長の家臣のように扱われていったのです。この頃、長政とお市の方の間には、後の時代を揺るがす茶々が生まれていました。長政は自分の家と子どもを守るために、考えを巡らせるのでした。

長政の突然の裏切り

信長は命令に従わない大名の征伐を始めます。朝倉氏の征伐のために、信長が本陣で出陣の準備をしていると、驚くべき報告が入ります。浅井氏が軍勢を本陣へと向けているとのことでした。信長はそんなはずはないと言いますが、その噂は事実と知り、挟み撃ちの危険があると悟った信長は、退陣の決意をせざるを得ませんでした。もっとも、この裏切りの真相は今も謎のままです。2人の間にあったと思われていた信頼が、一転して対立へと向かいます。

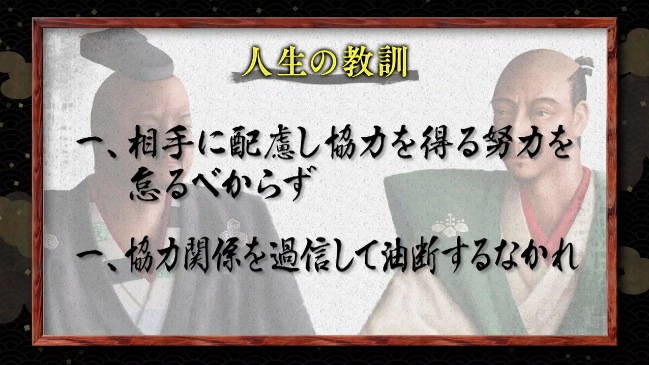

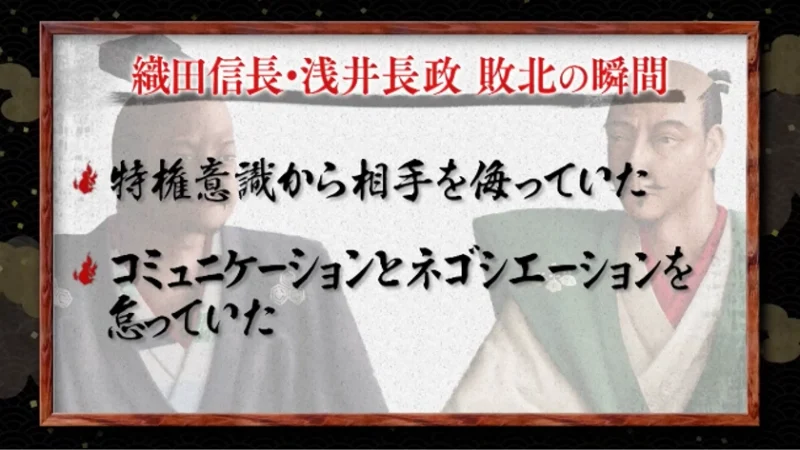

歴史の主人公だったらどうしていたのか、伊東潤さんはこう考えます。密なコミュニケーションを取ること、親しき仲にも礼儀ありです。ネゴシエーション(交渉)をしておくことも重要でした。2人の敗北の瞬間は、「特権意識から相手を侮っていた」こと、「コミュニケーションとネゴシエーションを怠っていた」ことです。

裏切り後の2人の関係の行方

信長に対しては、全国から反・信長ののろしが上がり、天下統一に大きなダメージが加わっていきます。長政はこれを好機と捉え、農民の一向一揆なども利用して攻めていきました。 信長は窮地を脱する突破口として、正親町天皇から和議の勅命を得ることに成功します。 天皇の休戦の勅命を受け、長政は撤退するしかなくなります。すると、信長は長政への仕返しを開始します。

長政に協力した比叡山を焼き討ちし、僧侶や子どもまで殺害しました。一方で、ほかの大名らが結託し、信長包囲網ができあがっていたため、長政はこれに期待をかけます。ですが、その中心人物であった武田信玄が急死し、包囲網は崩れました。信長によって小谷城は陥落し、浅井氏は滅びました。信長は長政を許すつもりでいましたが、これを拒んだ長政は自害を遂げます。わずか29歳の生涯です。