新1万円札の肖像に選ばれた渋沢栄一。その名は「日本資本主義の父」として広く知られ、500以上の企業や団体の設立・支援に関わるなど、近代日本経済の礎を築きました。しかし、成功は順風満帆なものではなく、数々の挫折や失敗があったのです。今回は渋沢の敗北に焦点を当て、人生から学べる教訓を探っていきます。

理不尽な世の中に疑問を抱いた若き日

1840年、渋沢栄一は武蔵国血洗島(現在の埼玉県深谷市)で、藍玉を扱う裕福な農家に生まれました。幼少期から商才を磨く一方で、武士が農民や商人を威圧する姿に強い反感を抱きました。そして尊王攘夷の思想に傾倒し、高崎城を乗っ取る倒幕計画を企てるも、説得され未遂に終わりました。

その後一橋家に仕えることとなった渋沢は、1867年のパリ万博に随行しました。西洋の先進的な経済システムを目の当たりにし、日本の発展には商工業の発展が不可欠であることを確信しました。しかし帰国後、明治政府の役人となり財政改革に携わるも、政府首脳陣と対立し、官職を辞して民間の実業界に身を投じました。

実業家としての挑戦と挫折

渋沢は多くの企業を興しましたが、すべてが成功したわけではありませんでした。渋沢の失敗から見えるのは、未知の領域への挑戦と、それを乗り越える執念です。

現在のみずほ銀行の前身である第一国立銀行を設立する際、三井組と小野組の対立に直面しました。両者を説得し共同経営を実現するも、開業からわずか1年で小野組が破綻しました。三井組が単独経営を狙う中、渋沢は新たな出資先を見つけ、銀行の独占を防ぎました。渋沢は金融を国民全体の利益に資するものと考え、民間資本を活用した銀行制度を築こうとしたのです。

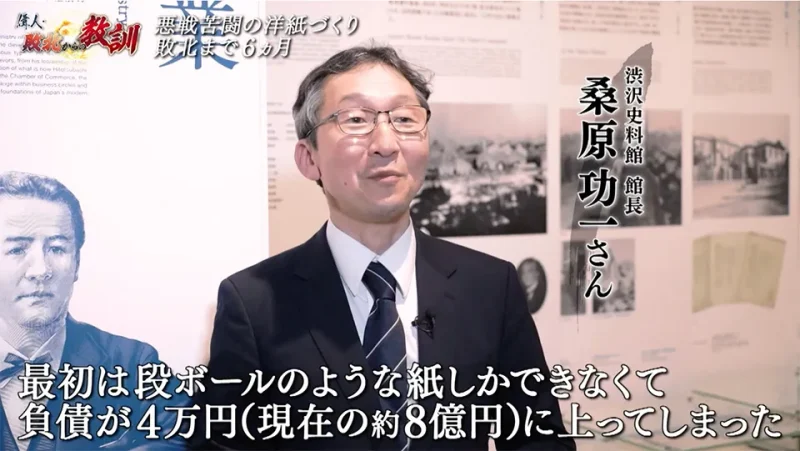

製紙事業での大失敗

政府の要請で紙幣用の紙を製造するため、現在の王子製紙の前身となる会社を設立しました。しかし、技術者不足や機械の未熟さにより、ダンボールのような紙しか作れず、大きな負債を抱えました。さらに、政府が方針を転換し、国が直接紙幣を作ると決定しました。渋沢は梯子を外される形となり、事業の方向転換を余儀なくされました。

それでも渋沢は諦めませんでした。新聞や教科書の紙の製造へとシフトし、技術革新を重ね、製紙業を成功に導いたのです。

渋沢栄一の成功の鍵

歴史作家の伊東潤先生は、渋沢の成功の要因を「利己ではなく利他を追求したこと」だと分析します。個人の利益ではなく社会全体の発展を考えたことで、多くの支援者を得ることができたのです。

また、渋沢は教育や福祉にも尽力しました。女子教育の推進に関心を持ち、日本女子大学の校長に91歳で就任しました。さらに、社会的弱者の救済にも取り組み、福祉施設の設立を支援しました。

もし渋沢が政治家になっていたら?

伊東先生は「もし渋沢が政治家になっていたら、日本は軍事国家ではなく、議会制民主主義を軸とする国になっていたかもしれない」と指摘します。彼の問題解決能力や人間関係の巧みさがあれば、太平洋戦争の流れを変えていた可能性すらあると語りました。

「渋沢栄一・挫折だらけの実業界の父」まとめ

渋沢の人生から導き出される教訓は、「思考停止しないこと」です。渋沢は困難に直面しても熟考を重ね、常に突破口を見出してきました。

「どんな難題であろうとも、熟考すれば突破口が見出せる」これは現代にも通じる普遍的な教訓です。私たちもまた、七転び八起きの精神を持ち、挑戦し続けるべきではないでしょうか。紹介しきれなかったエピソードは、ぜひ番組をご覧になってお確かめください!