今回は、藤原五摂家の筆頭・近衛家に生まれ、関白の座に就いたエリート公家・近衛前久を取り上げます。前久は貴族社会の復興と天下泰平を夢見て武士たちと手を組み、命を懸けた賭けに出ました。戦乱の時代を公家の力で終わらせようとしたその生き様から、私たちは何を学べるのでしょうか。

志高き関白、破天荒な行動の果てに

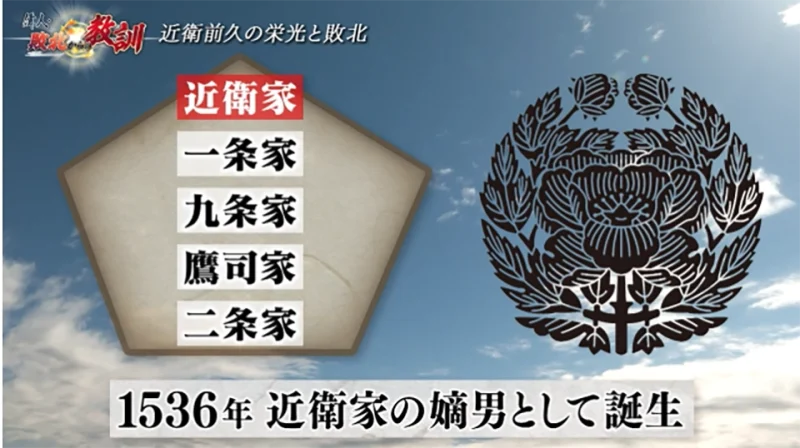

名門・近衛家の嫡男として生まれた近衛前久は19歳という若さで関白に任じられます。しかし当時、荘園制は崩壊し、朝廷や公家社会は財政的にも政治的にも衰退の一途をたどっていました。そんな中で前久が目指したのは、戦乱の収束と公家の地位回復。そのためには武力が必要だと考え、まず手を組んだのが越後の武将・上杉謙信でした。

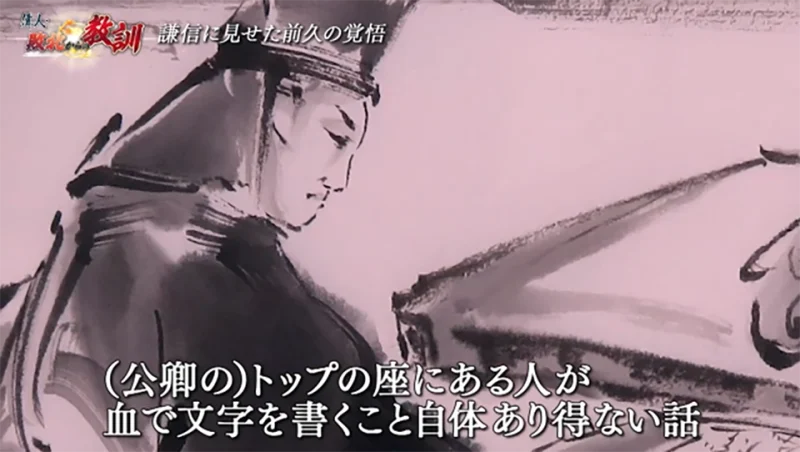

謙信との間には、なんと自らの血で盟約文を書くという前代未聞の「血の盟約」を結ぶほどの覚悟を示します。現職の関白が自ら東国へ赴き、戦場に立ったのも異例中の異例。まさに「命を懸けた夢」でした。しかし、謙信の関東平定は失敗。兵は離散し、前久は無力を痛感して京へ戻ることになります。

次に前久が賭けたのは、織田信長でした。前久は信長の下で外交官的な役割を果たし、大阪本願寺との和睦交渉を成功させるという大手柄も立てます。しかし、本能寺の変が発生。信長が討たれると同時に、前久の夢も潰えてしまいます。事件への加担を疑われ、やがて前久は出家。信長という理想の後ろ盾を失った前久には、再び立ち上がる力は残されていませんでした。

公家社会の終焉

それでも前久の「権威」は利用価値がありました。信長亡き後、政権の正統性を欲した豊臣秀吉は、関白職を手に入れるため、前久に「養子(猶子)として迎えてくれ」と迫ります。前久は断固拒否したかったものの、本能寺事件の嫌疑が影を落とし、最終的にはこれを受け入れるしかありませんでした。

1585年、秀吉は武士として初の関白となり、公家社会の伝統と地位は彼の手に委ねられます。それは前久にとって、公家社会を守ろうとした志が、逆に公家の終焉を招くという皮肉な結末でもありました。

理想と現実のはざまで

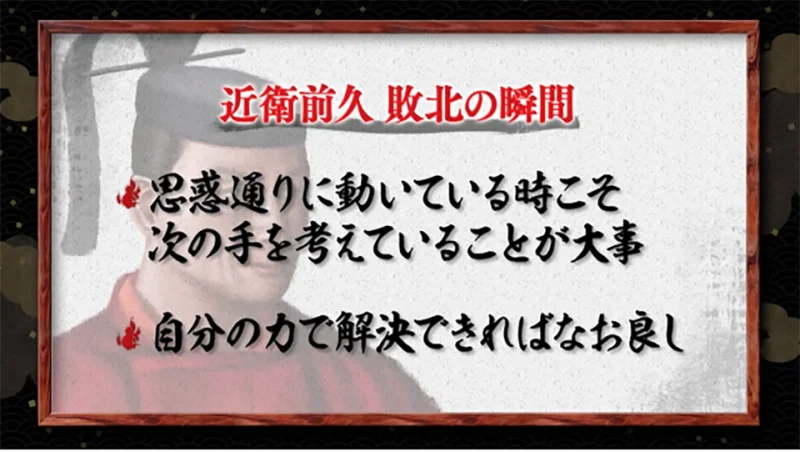

歴史作家・伊東潤先生は前久の敗北を「他人のふんどしで相撲を取った結果、敗北を喫した」と分析します。自らの力ではなく、武士たちの軍事力を頼みにしたゆえに、真の主導権を握れなかった。そこに前久の限界があったのです。

けれど、前久の行動はただの失敗ではありません。上杉謙信との理想を追い、信長との現実的な協働を試みたその姿には「地位に安住せず、変革を志す勇気」が確かに存在していました。

「近衛前久・公家の復権を夢見た戦国の関白」まとめ

天下泰平と公家復権という二つの夢を追い続けた近衛前久。彼の波乱の生涯は、「理想を追うことの尊さ」と「現実とどう向き合うべきか」という二つの問いを現代の私たちにも投げかけてきます。詳しい内容は、ぜひ番組をご視聴ください!