平安時代中期、関東の地で独立国家の建設を夢見た男がいました。彼の名は平将門です。菅原道真、崇徳天皇と並んで三大怨霊として恐れられる平将門の、波乱に満ちた生涯とその敗北を紐解きます。

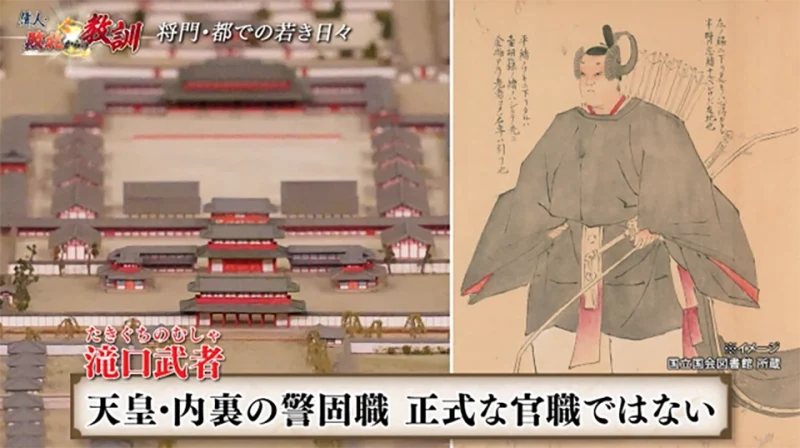

若き日の将門、都での修行と帰郷

将門は関東の豪族に生まれ、少年時代には武芸を磨き、若くして都に上って滝口武者となり、藤原忠平に仕えました。しかし父の死を機に坂東に戻った将門は、叔父国香らとの土地争いに巻き込まれます。

京都で武芸を磨いた将門は、卓越した戦闘能力を発揮し、叔父を倒します。その後も一族との争いが続き、いとこの貞盛とも対立。しかし朝廷からの命令を得て吉金を討伐するなど、一時は朝廷の味方として認められました。

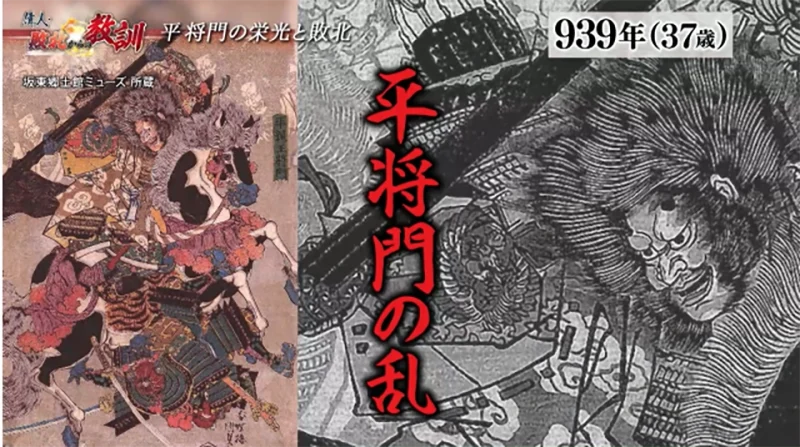

関東の独立を目指す新皇の誕生

939年、武蔵国で国司と軍監の間で争いが生じました。将門は仲裁者として介入しましたが、これが朝廷への反乱とみなされる事態へと発展します。常陸国の国府に兵を進めた将門は、貞盛らと合戦となり、国司から印鑰(いんやく)を受け取りました。これは一国の統治権を象徴する重要なものでした。

将門に味方した兵たちが国府で乱暴を働いたことで、将門は完全に朝敵となってしまいます。追い詰められた将門に側近が「新しい国を作ってはどうか」と進言。将門は自らを「新皇」と称し、関東に独自の国家を打ち立てようとしたのです。

統治の難しさと致命的な欠陥

しかし、将門の反乱は約50日で鎮圧されました。その敗因は主に二つあります。一つは兵力を分散させてしまったこと。安心した将門は各地に兵を派遣し、手元の兵力を少なくしてしまいました。

もう一つは明確な政治的ビジョンを示せなかったことです。「新皇」を名乗りながらも、農民たちに具体的な恩恵を約束するような政策を打ち出せませんでした。最後の戦いで将門を支援する兵が集まらなかったのは、このビジョンの欠如が原因だと、伊東先生は分析します。

現代に残る平将門の影響

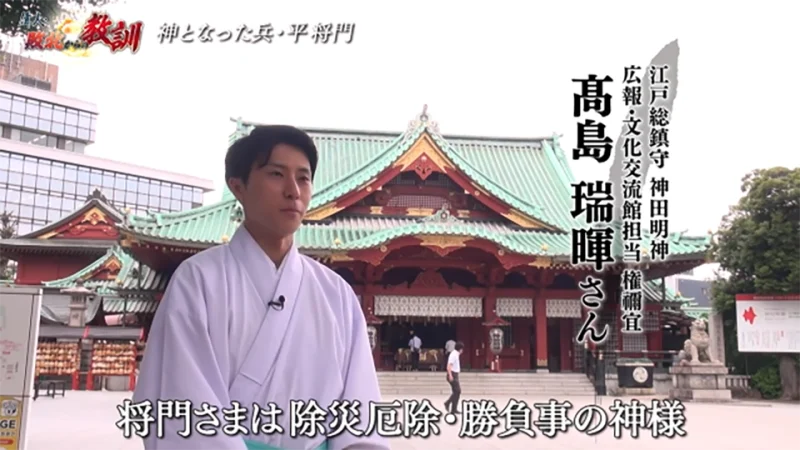

平将門の乱は武士が台頭するきっかけを作りました。彼の子孫である平氏は約200年後に武家政権を樹立します。将門は死後、怨霊として恐れられるのではなく、英雄として崇められるようになりました。特に江戸時代には神田明神の祭神として祀られ、今日でも商売繁盛や必勝の神として多くの人々から信仰を集めています。

平将門の敗北から学ぶ教訓まとめ

平将門の敗北から学ぶべき教訓は、リーダーには明確なビジョンが必要だということです。いくら実力があっても、人々を惹きつける具体的な目標や政策がなければ、本当の支持は得られません。

平将門は実力主義を貫き、革命的な存在でした。しかし為政者としての能力は不足していたのです。もし平将門が「農民の税を半額にする」など、わかりやすい政策を打ち出していれば、より多くの支持を集め、歴史は違う道を歩んでいたかもしれません。

リーダーは勝つことだけを目的にするのではなく、勝った後の明確なビジョンを示し、多くの支持を得なければならないのです。これこそが平将門の敗北から学ぶ現代にも通じる教訓です。