戦国時代、小さな豪族から中国地方の覇者へと駆け上がった毛利元就。知略で知られる元就は慎重かつ大胆な戦略を武器に、強大な勢力を相手に勝ち抜いていきます。元就は困難な時代をどう乗り越えたのかを紐解きながら、現代のビジネスや組織マネジメントにも通じる人生哲学を学びます。

苦難の少年時代が育てた鋼の意志

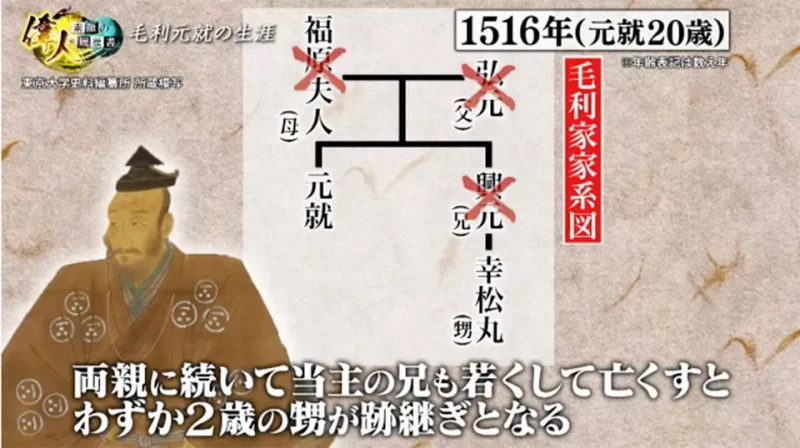

1497年、安芸国で小豪族の次男として生まれた元就は、わずか5歳で母を、10歳で父を失います。毛利家の男子は短命だったのか、24歳で兄も急逝。幼い甥も早逝しました。27歳で毛利家の家督を継ぐこととなった元就は、後ろ盾もなく波間に浮かぶ小舟のような存在でした。

巨大勢力の狭間で戦い、ついに中国の覇者へ

毛利家の周囲には大内氏や尼子氏という強大な政略が控えていました。元就は家の存続を図りつつ、独立を保ちながら勢力を拡大する道を模索しました。息子2人を近隣の豪族に養子に出して力を強めていきます。

大内家と尼子氏を滅ぼした元就の先見性

大内家からの独立を目指し、元就は大内家の内乱に乗じて厳島を制圧します。慎重な元就は、戦いに先立って入念な準備を進め、相手の兵力を分散させる事前工作を行いました。

厳島の戦いでは、毛利軍が4000、大内軍が2万と圧倒的に不利な状況を攻略で覆したと言われていますが、近年この兵数には疑問が投げかけられています。詳しくはぜひ番組の解説をご覧ください。

1555年には厳島の戦いで陶晴賢率いる大内勢を破り、尼子氏と並ぶ二大勢力へと成長。70歳で尼子氏も滅ぼし、毛利家は中国地方の巨大勢力となっていったのです。

石見銀山を巡る争い

元就の成功は戦場だけに留まりません。石見銀山を巡る争いでも、元就の知略が発揮されています。銀は当時の国際通貨としての役割を果たし、火薬などの輸入や軍事資金において欠かせない資源だったのです。

石見銀山の支配権を確立した元就は、この銀を用いて朝廷や他大名との関係を築き、毛利家の影響力を一層強化しました。この経済基盤の構築こそが、元就を単なる戦国武将ではなく、現代で言う「戦略的経営者」へと昇華させた一因だったのです。

「三本の矢」の元になった手紙に残された元就の思いとは

「三本の矢」の元となったのは、息子たちに宛てて書かれた3メートルにも及ぶ長文の手紙です。この手紙では、兄弟3人が結束することの大切さを説いています。幼くして両親や兄、甥を亡くした元就は、困難を1人で切り抜ける辛さを痛感し、その思いを手紙に込めたのでした。

現代でも、苦労して事業を拡大した経営者は、後継者に同じ苦労をさせまいと熱心に教訓を伝えますが、苦労をしていない子どもたちには伝わりにくいもの。元就の生き様は外題の経営者にも多くの教訓を与えてくれているのではないでしょうか。