剣豪として名高い宮本武蔵。しかし私たちが知る武蔵像は、吉川英治の小説によって作られたものイメージが強く、実像とは異なる点も多いと言われます。今回の「偉人・素顔の履歴書」では、武蔵の真の姿に迫りました。

剣の道を究めた孤高の天才

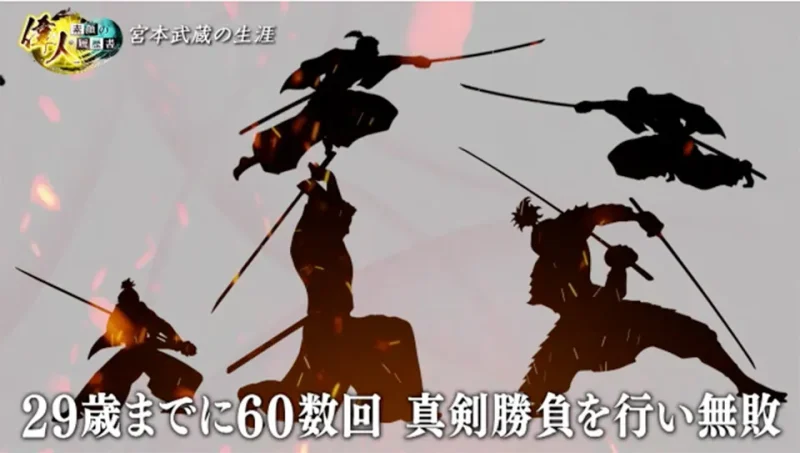

宮本武蔵は1584年に生まれ、13歳で初めての真剣勝負に勝利。以降、29歳までに60回以上の決闘を経験し、一度も敗れることはなかったと伝えられています。中でも有名なのが、佐々木小次郎との巌流島の決闘ですが、実は小次郎の実在自体が不確かであり、決闘の経緯も諸説あります。

武蔵は剣の道を究めながらも、大名家への仕官には恵まれませんでした。武蔵が生きた時代は戦国から太平へと移り変わる時期であり、剣の腕よりも統治能力が重視されるようになっていたのです。さらに武蔵の気性の激しさや強いプライドも仕官の道を阻んだ要因と考えられています。

剣豪にしてアーティスト

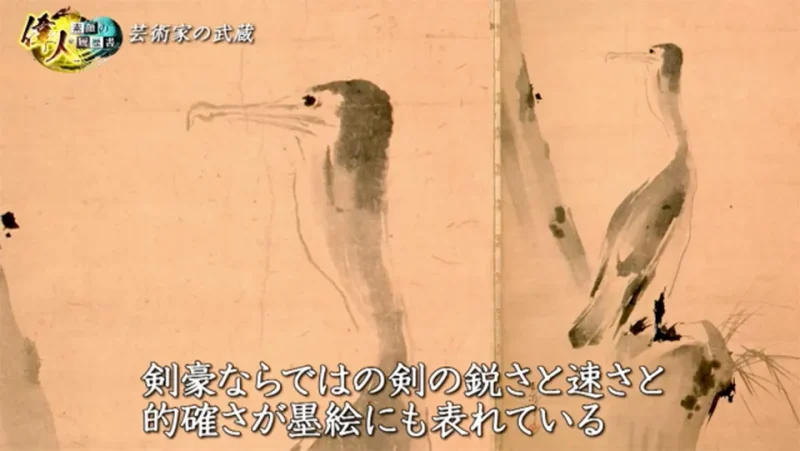

武蔵は剣の道だけでなく芸術にも秀でた人物でした。「二天」と号して筆をとり、武蔵の描いた「鷺図」や「枯木鳴鵙図」は国の重要文化財にも指定されています。専門家によると、武蔵の筆使いには剣の動きと通じる合理性があり、二刀流の技法が絵にも生かされているとのこと。

また、武蔵は庭園設計にも関わっており、兵庫県明石市の本松寺や明石城跡には、武蔵が手掛けた庭が現存しています。武蔵は全国を巡る中で、城下町の構造や庭園の美学を学び、それを自身の作品に生かしていたのです。

『五輪書』に込められた哲学

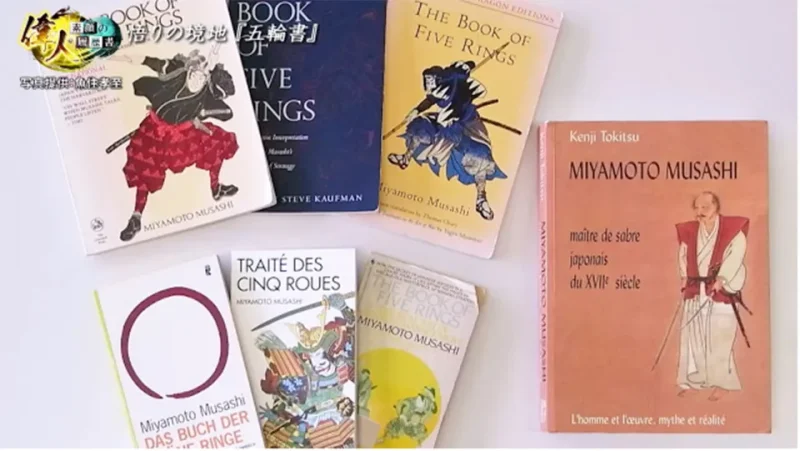

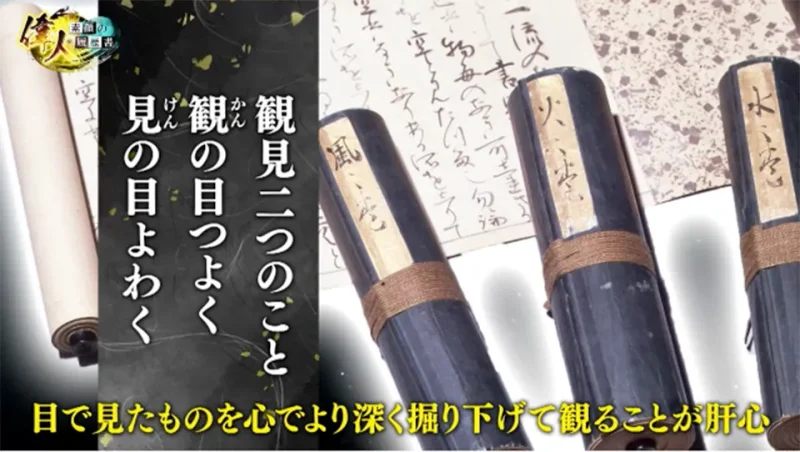

晩年の武蔵は、熊本藩主・細川忠利の客分となり、自らの剣の理を『五輪書』としてまとめました。この書は剣術や兵法だけでなく、人生哲学やビジネスにも通じる内容を含んでおり、世界中で翻訳されています。

特に「目で見たものを心で掘り下げる」という教えは、現代の問題解決にも応用できる考え方です。経営学者の一條和生さんによると、トヨタの「”なぜ”を5回繰り返す」という問題解決法にも通じるものがあり、実際にアメリカでは『五輪書』が経営書として読まれているとのことでした。

武蔵が追い求めたもの

加来先生は「武蔵は最後まで自身の生き方を貫いたが、どこかで後悔もあったのではないか」と指摘します。武蔵の遺訓「我、事において後悔せず」は、むしろ後悔があったからこそ、そう記したのではないかと考えられるのです。

また、武蔵は仕官には向かない人物だったとされ、もし現代に生きていたら、剣豪ではなくアーティストとして成功していたかもしれません。加来先生は「武蔵のような人物には、才能を発揮できる環境を用意することが大切」と語ります。

「無敵を誇った孤高の二刀流・宮本武蔵」まとめ

武蔵は剣術だけでなく、芸術や思想の面でも優れた才能を持ち、時代を超えて影響を与え続けています。武蔵がまとめた『五輪書』の教えは、現代のビジネスや生き方にも通じる普遍的な知恵と言えるでしょう。武蔵の生き方の全貌を知るには、ぜひ番組をご覧ください!