歴史上の偉人たちは私たちの想像する通りの人物だったのか、偉人たちの素顔を履歴書に映し出すシリーズ。今回の主役は勝海舟です。江戸城無血開城を果たしたことで知られる勝海舟の素顔に迫ります。

幕臣でありながら国際派?勝海舟の生い立ち

勝海舟は1823年、江戸本所亀沢町(現在の東京両国)に生まれました。少年時代から剣術や禅の修行に励み、精神と肉体を鍛えるとともに学問にも打ち込みます。28歳で塾を開き、西洋流兵学の講義を始めるなど、時代を見据えた教育に尽力しました。

黒船来航を機に幕府へ海防意見書を提出し、その才覚が認められて長崎海軍伝習所の一期生に選ばれます。やがて操船技術を学び、38歳の時には咸臨丸の艦長として太平洋を横断し、サンフランシスコへ渡ります。

そこで目にしたアメリカの進歩的な社会構造や技術に驚愕し、日本の未来に危機感を抱くようになりました。帰国後、海軍強化を推進するものの、国内では尊王攘夷論が激化。そんな中、勝海舟は幕臣でありながらも、日本を一つにまとめる必要性を強く意識するようになります。

文武両道と蘭学

西洋の軍事知識が不可欠であると考えた勝海舟は、師の教えに従い蘭学を学びました。彼が手に入れた書物の中には、現代の価値に換算すると約250万円にもなる高価なものもありましたが、それを写本して貸し出すことで資金を得ながら学び続けました。

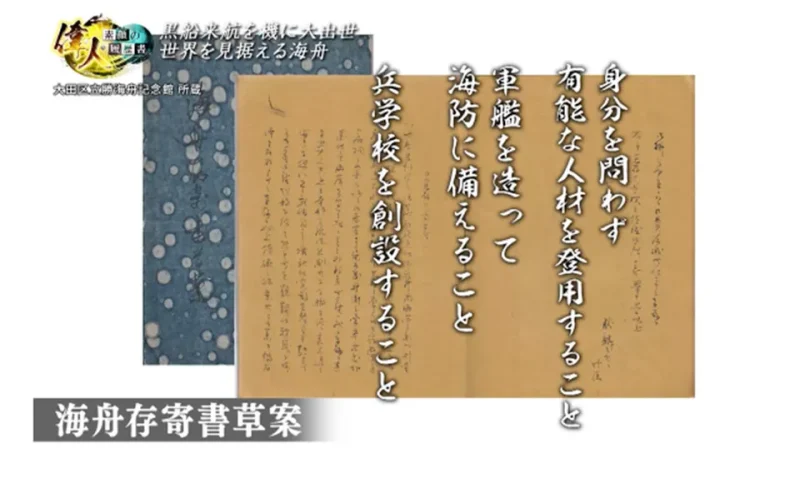

佐久間象山(のちに妹の夫)に師事し、さらに知識を深めた海舟は、日本の未来を見据えた意見書を幕府に提出。その内容は、身分を問わず有能な人材を登用すること、海軍を強化すること、英学校を創設することなど、日本の将来を見据えた具体策でした。

幕府はこれを受け、海舟を長崎海軍伝習所に送り、さらにアメリカに使節団を派遣した際には護衛艦咸臨丸の艦長に抜擢しました。アメリカで民主的な政治制度を目の当たりにし、勝海舟はさらに日本の変革の必要性を確信します。

江戸無血開城まで

1868年、鳥羽・伏見の戦いで旧幕府軍が敗北すると、新政府軍は江戸へ進軍を開始。江戸総攻撃の日が定められました。勝海舟は江戸の戦火を防ぐため、山岡鉄舟を使者として西郷隆盛のもとへ派遣。その後、自ら西郷と直接会談し、交渉に臨みました。

新政府軍の強硬姿勢に対し、勝海舟は万が一のためにイギリスにも根回しをしていたという説もあります。結果として、西郷は勝海舟の意向を受け入れ、江戸無血開城が実現しました。ところでなぜ、西郷はすんなりと海舟の意向を受け入れたのでしょうか…?詳しくは番組でご覧ください。

無血開城後の海舟は?最期の言葉は…

明治維新後、勝海舟は旧幕臣たちの生活を支援するため、茶畑の開墾を推進しました。静岡の茶畑は、勝海舟が海外でお茶の市場価値を知り、日本茶の輸出を進めた成果でした。

また、西南戦争で命を落とした西郷隆盛の名誉回復に尽力し、上野の西郷隆盛像の設立にも関わります。さらに徳川慶喜の名誉回復にも奔走し、最終的に明治天皇との和解を実現しました。

誹謗中傷にさらされても自分の信じる道を貫いた勝海舟。最期の言葉は「これでおしまい」。その生涯はまさに「戦わずして勝つ」という剣術の精神を体現したものでした。